こんにちは、\イッカクです/

今回は、「象徴再構成論──男系男子を超えて」シリーズ2回めです。

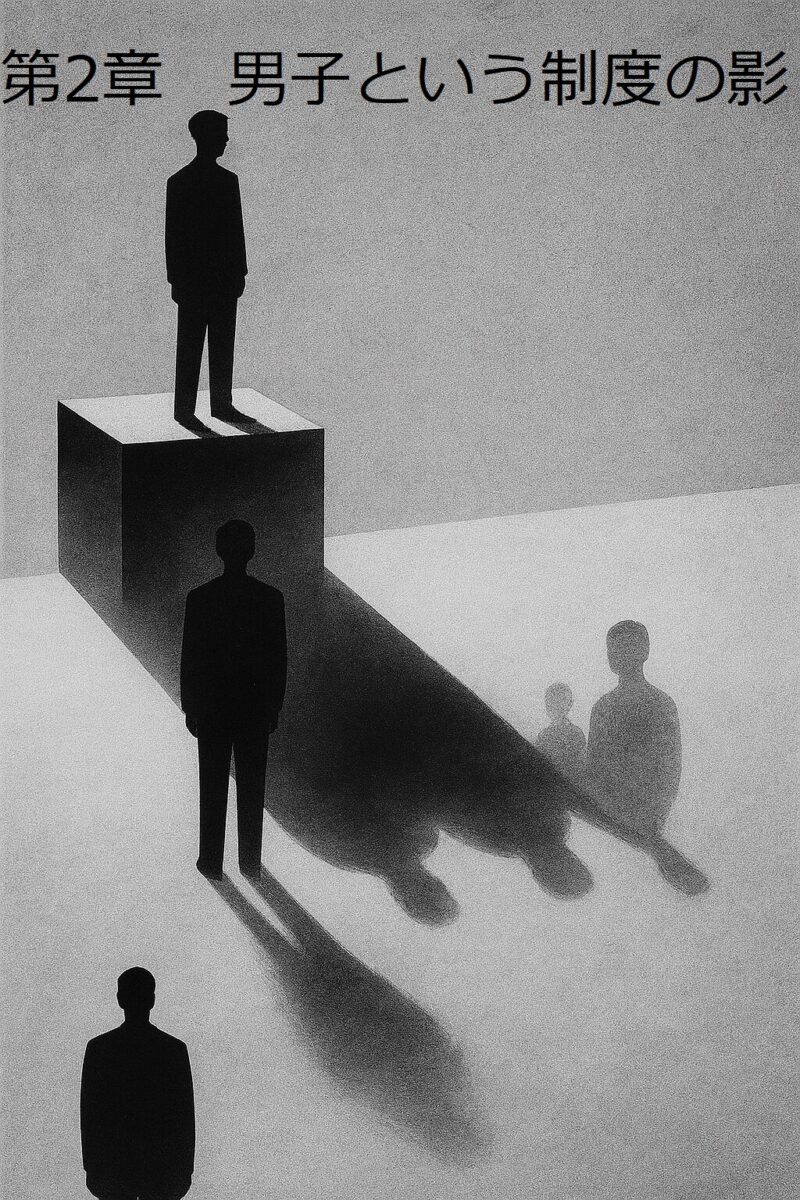

📘 第2章:男子という制度の影

あなたは、「男子」という言葉に、制度の影を感じたことがありますか。

それは、血統の語彙として語られます。

継承の条件として記されます。

けれど、その言葉が象徴を定義する瞬間、誰かが排除されていませんか。

制度は語ります。

「皇位は、男系の男子がこれを継承する。」──皇室典範第1条。

その語りは、伝統と安定を装っています。

けれど、あなたはその言葉に、象徴の広がりを感じましたか。

むしろ、象徴が制度の中で狭められていくように感じませんでしたか。

男子という語は、制度の中で光を浴びています。

だが、その光が照らすのは、誰かの不在です。

その「誰か」とは、象徴を支えるはずの国民です。

憲法は語ります。

「天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である。」──憲法第1条。

この語りは、象徴が国民と結びついていることを示しているように見えます。

けれど、継承の条件に国民の姿はありません。

皇室典範は「男系男子」と語るだけで、国民の参与を語らない。

象徴の定義に国民が含まれていても、継承の条件には含まれていない。

その構造こそが、象徴の制度的影を生むのです。

象徴の定義は憲法が語り、

継承の条件は皇室典範が語る── この分業構造こそが、

象徴の排除構造を生む源泉なのです。

あなたは、制度の条文を読んだことがありますか。

憲法第1条と皇室典範第1条。

そこに記された語彙の間に、

象徴の実感はありますか。

それとも、制度が象徴を血統に閉じ込めているように感じますか。

「男系」とは、父から子へと続く血の線を意味します。

「男子」とは、その線上に立つ性別の条件です。

この二重の語彙が、象徴の継承を制度の中で囲い込みます。

そしてその囲いの外に、語られない者たちが立ち尽くすのです。

「私は、象徴を継ぐ資格がない。

なぜなら、私は男子ではないから。」

この言葉に、制度は答えません。

制度は、継承資格を定めることはできても、

象徴の意味を問うことはできないのです。

あなたは、象徴を制度の中に見出せますか。

それとも、制度の外側に立つ者の沈黙の中に、

象徴の気配を感じますか。

「私は、象徴を見たことがない。

だが、象徴に見られている気がする。」

この言葉が意味を持つのは、

象徴が制度の語りを超えて、

私たちの視線の中に、あるいは視線の外に、存在しているからです。

制度は、語ることで象徴を囲い込もうとします。

けれど、語られた瞬間に象徴は逃げ出す。

「男系男子」という語が制度の中で繰り返されるたびに、

象徴はその語の外へと、静かに後退していくのです。

あなたは、その後退の気配を感じたことがありますか。

制度が語れば語るほど、

象徴が遠ざかっていくという逆説を。

この章は、「男子」という語が制度の中で

象徴を狭めていく構造を描く章です。

そしてその構造を、あなたの問いによって揺さぶる章でもあります。