こんにちは、\イッカクです/

今回は、「象徴再構成論──男系男子を超えて」シリーズ3回めです。

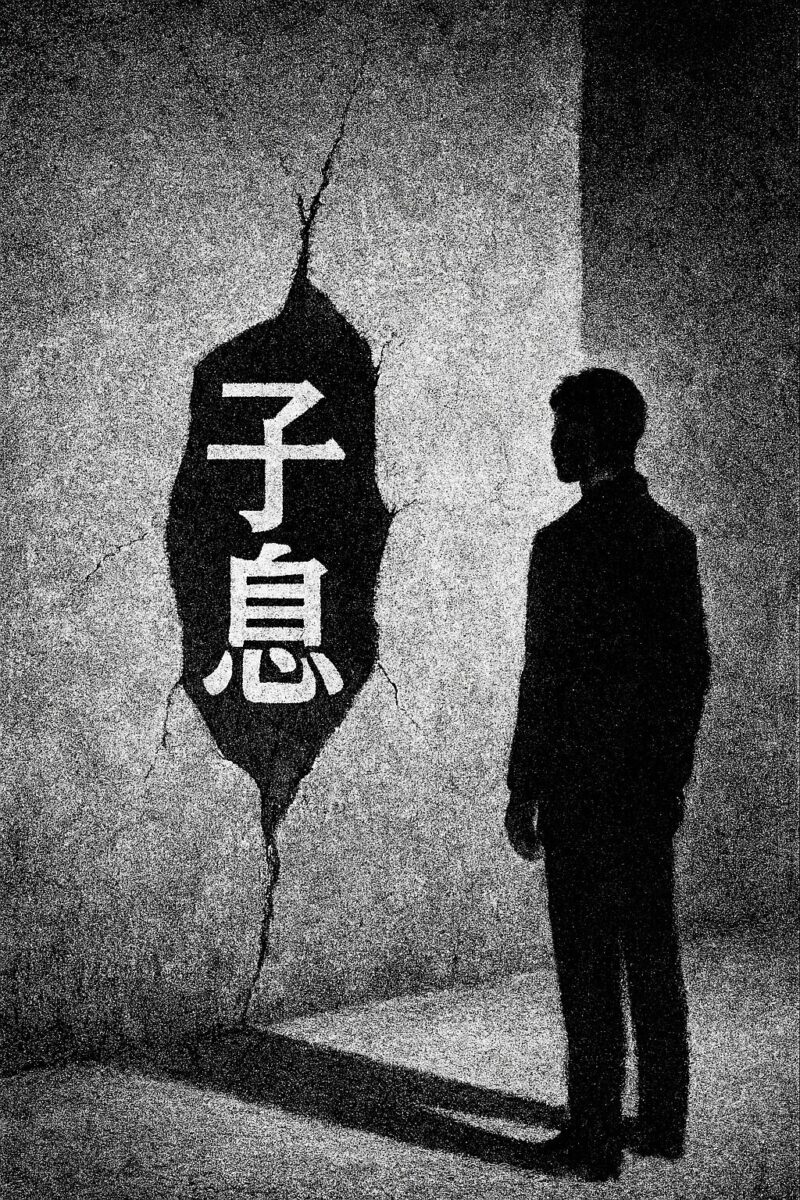

あなたは、「子息」という語に、制度の余白を感じたことがありますか。

それは、「男子」という語よりも柔らかく、

「血統」という語よりも広がりを持っています。

そして何より、「子息」は、制度の外に立つ者の希望を孕んでいます。

制度は語ります。

「皇位は、男系の男子がこれを継承する。」──皇室典範第1条。

その語りは、安定と伝統を装っています。

けれど、あなたはその語に、

未来を感じましたか。

むしろ、制度が過去を繰り返すための語彙に見えませんでしたか。

「男子」は条件です。 「子息」は関係です。

「男子」は、性別と血統を定義します。

「子息」は、誰かの子であるという関係性を語ります。

その違いは、制度の語りにおいて決定的です。

制度は、「男子」という語で継承を囲い込みます。

けれど、「子息」という語は、

囲いの外に立つ者の存在を認める余地を持っています。

それは、制度の語りが閉じたときに、

語られなかった者たちが静かに差し出す語です。

「私は男子ではない。けれど、私は子息である。」

この言葉が意味を持つのは、

制度が語らない関係性の中に、象徴の可能性が宿るからです。

たとえば、

天皇陛下の長女・愛子さま。

彼女は、象徴の直系子息です。

けれど、制度は「男子ではない」という理由で、

継承資格を認めません。

その一方で、陛下の弟・秋篠宮殿下と、その子・悠仁親王が

継承順位の第1位・第2位に立っています。

国民の多くは、愛子さまの存在に象徴の気配を感じています。

けれど、制度はその気配を語らない。

制度は、「男子」という語で象徴を囲い込み、

「子息」という語を沈黙させているのです。

あなたは、「子息」という語に、

制度の裂け目を見たことがありますか。

それは、制度が語る継承の条件を超えて、

象徴が誰かの存在に触れる瞬間です。

憲法は語ります。

「天皇は、日本国民統合の象徴である。」

この語りは、象徴が国民と結びついていることを示しています。

けれど、皇室典範は「男系男子」と語るだけで、

国民との関係性を語りません。

「子息」という語は、

制度の語りと国民の沈黙の間に立つ語です。

それは、制度の外に立つ者が、

自らの存在を象徴に差し出す語です。

そしてその差し出しが、制度の語りを揺さぶるのです。

あなたは、制度の語りに揺さぶられたことがありますか。

それは、語られなかった者の声が、

制度の語彙を超えて響いた瞬間です。

さらに、現代において「血筋の正当性」は語りだけでは成立しません。

科学的証明──とりわけDNA鑑定という振る舞いが、

語りの裏付けとして求められる時代です。

それは、象徴が制度の中に閉じ込められるのではなく、

科学と関係性の中で再び立ち上がるための条件なのです。

この章は、「子息」という語が

制度の裂け目に差し込まれることで、

象徴の継承が関係性と検証の中に再構成される可能性を描く章です。

・・・・・・

男子という語で象徴を囲い込むなら、

子息という語で象徴は逃げ出す。

そしてその逃げ出した象徴が、

制度の壁に「ぎゃふん」と書き残す

── 「私は男子ではない。けれど、私は子息である。」

【狂歌】

男子とは

囲いの語と

定められ

子息逃げ出し

壁にぎゃふんと