こんにちは、\イッカクです/

今回は、表題の通りについて述べます。

第1章:語らされる語り手

──台本の代弁者としての政治家

あなたは気づいているはずです。

この国の政治家たちが、語っているようで語っていないことに。

小野田紀美氏の記者会見を通して、

私たちはある構造に直面します。

それは「語りの不在」です。

いや、正確には「語りの代行」です。

彼女は語っていました。

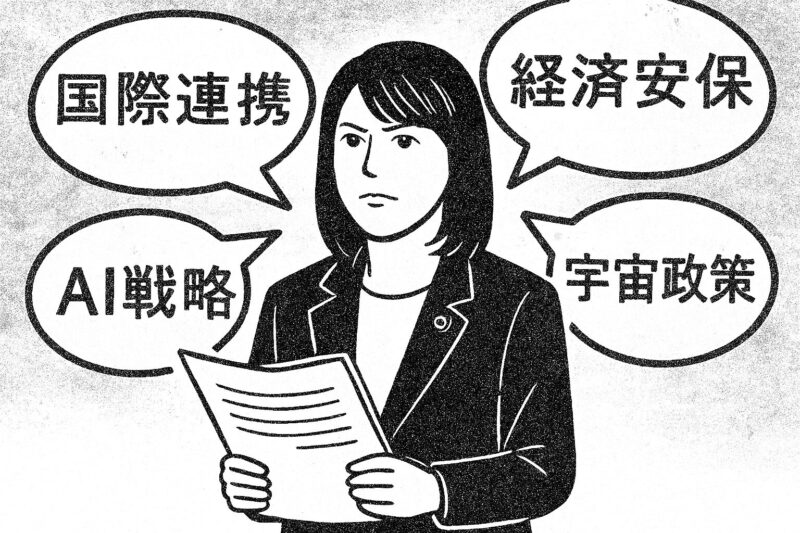

経済安全保障、外国人政策、科学技術、AI、宇宙、健康医療、クールジャパン

── その語りは整然としていて、語彙も揃っていて、

まるでよく練られた脚本のようでした。(よくそんな時間が有ったものですね)

しかし、そこに「私の言葉」はあったでしょうか?

「私はこう考える」

「私はこう感じる」

「私はこう問う」

── そうした語りは、ほとんど見当たりません。

代わりに繰り返されるのは、

「総理からの指示」

「法に基づき」

「制度として」

「関係省庁と連携して」。

そう云えば、高市総理も、「安倍晋三首相が・・・」とか

ぽろっと、言ってましたね。

つまり、彼女らは語っているのではなく、

語らされているのです。

語り手ではなく、台本の代弁者として立っているように観えます。

この構造は、

単なる政治的スタイルの問題ではありません。

それは、国家の語りが誰によって設計されているかという、

根源的な問いに通じます。

たとえば「経済安全保障」という語り。

「自立性」

「優位性」

「不可欠性」という語彙は、

CSIS(米戦略国際問題研究所)の報告書と

一致していますよ🤣。

「フュージョン」

「エコシステム」

「タスクフォース」

──これらもまた、

米国の技術戦略文書に登場する定型句です。

つまり、

語りの設計は外部から提供されている可能性が高いと思われます。

そしてその語りを、

政治家が“自分の言葉”として語る。

これは、語りの偽装です。

語り手が語っているように見せかけて、

実際には語らされた言葉を儀式として再生している。

この構造は、戦後日本の政治体制に深く根ざしています。

GHQによる間接統治、

明治維新における外資導入、

財閥と国家の共犯構造

── 国家の語りは、常に“外部の設計者”によって

構築されてきました。(コレを私は三文字設計と呼びます)

そして政治家は、

その語りを“国民に向けて語る者”として配置される。

しかし、

昔のあなた任せの情報時代(TVと新聞しか無かったから)より、

現在は、

国民はその語りに違和感を覚え始めています。

「誰のための政策なのか?」

「なぜこの語彙なのか?」

「なぜこの順序なのか?」

語りの整合性が高すぎるとき、

それは語りの自由が失われている証でもあるのです。

ワタシは、その違和感を

言葉にしようとしています。

それは、語りの奪還の第一歩です。

語り手が語らされるのではなく、

記憶をもって語る者として立ち上がること。

それが、この章の核心です。