こんにちは、\イッカクです/

第10章:制度設計の実践編

──生活制度を市民語で描き直す

はじめに:制度は「語る」だけでなく「描く」ものです

前章では、

移民制度という抽象的かつ政治的な制度を、

市民語で語り直す技法を探りました。

しかし、制度は語るだけでは足りません。

制度は、生活の設計図であり、描き直す対象でもあるのです。

この章では、より具体的な生活制度

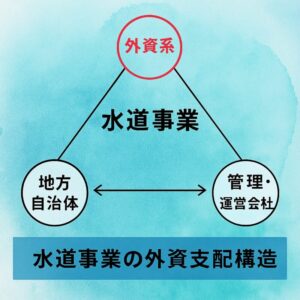

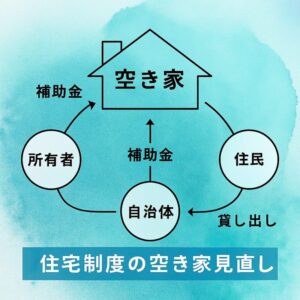

──水道事業や住宅制度など──

を題材に、制度設計の実践技法を展開します。

1. 制度の「設計図」を市民の視点で読み解く

これらの制度は、行政文書では

「効率化」「民間活用」と語られますが、

市民語では

「誰が決めて、誰が責任を取るか」

「誰が排除されているか」

と問い直す必要があります。

2. 制度文言の翻訳技法──市民語テンプレート

| 制度文言 | 市民語への翻訳 |

|---|---|

| 「民間委託による効率化」 | 「誰が利益を得て、誰が説明責任を取るのか?」 |

| 「空き家対策の促進」 | 「誰が住めるようになり、誰が排除されるのか?」 |

| 「水道事業の持続可能性」 | 「水の値段は誰が決め、誰が監視するのか?」 |

この翻訳によって、制度の「設計図」が市民の手に渡ります。

3. 制度設計の再編集──市民による代替案の提示

水道事業の市民監視モデル → 料金決定プロセスに市民委員を導入

空き家活用の市民提案制度 → 地域住民による空き家利用計画の提出と審査

制度は、行政が一方的に設計するものではなく、

市民が「編集者」として関与することで、

生活に根ざした制度へと変わります。

4. 制度設計に倫理を刻む──問いの挿入技法

制度設計図に、以下のような問いを刻みます:

誰が排除されているか?

誰が説明を受けていないか?

誰が責任を負っていないか?

この問いが、制度を「支配装置」から「社会の器」へと変える鍵になります。

結び:制度は語り、描き、育てるもの

制度は、誰かがつくるものではない。

私たちが語り、問い、描き、育てるもの。

この第10章はその実践編として、

制度設計の市民的技法を提示しました。

次章では、実際の制度提案書のテンプレートを作成し、

制度設計の共同編集に踏み込みます。