第2章:制度的偽善と認知戦の交差点

——JICA・CLAIR・地方自治の構造的再検証

こんにちは。

前章では、JICAの制度的構造とその「善意」の仮面について触れましたね。

今回はその続きとして、

JICAと密接な関係を持つもう一つの組織

——CLAIR(自治体国際化協会)に焦点を当ててみましょう。

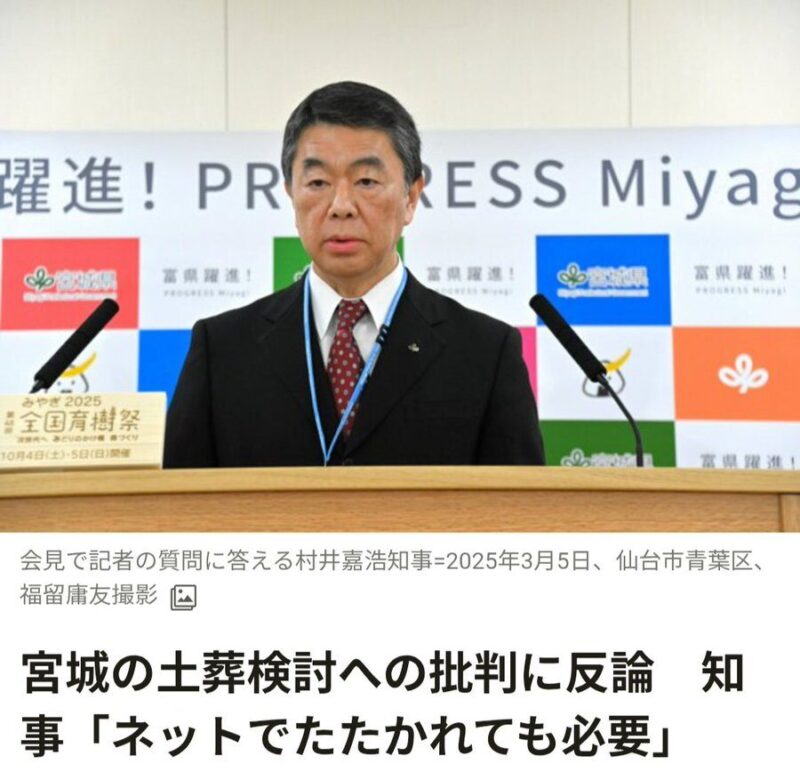

そして、宮城県知事・村井嘉浩氏の動向が、

制度の深層にどんな意味を持つのか、少し掘り下げてみたいと思います。

■JICAとCLAIR——制度の兄弟構造

JICAが海外で「人材育成」や「技術支援」を行う一方で、

CLAIRは国内の自治体を通じて

「受け入れ環境の整備」や

「多文化共生」を推進しています。

表向きは異なる役割を担っているように見えますが、

実際には国家戦略の両輪として機能しているんです。

JICAが「送り出す」制度を構築し、

CLAIRが「受け入れる」制度を整える。

この連携は、国際協力という名のもとに、

人口政策や経済的利益の再編を進めるための

制度的装置とも言えるでしょう。

■村井知事と土葬制度——定住政策の地ならし?

さて、CLAIRの会長を務める村井知事ですが、

最近「土葬制度の導入」に積極的な姿勢を見せています。

これ、単なる宗教的配慮だと思いますか?

私は違和感を覚えます。

イスラム教徒の定住を前提とした制度的地ならし

——そう考えると、

土葬の容認は文化的配慮を装った

「不可逆的インフラ整備」に見えてきます。

一度制度化されれば、撤回は困難。

つまり、定住政策の既成事実化が進む可能性があるんです。

■制度の語りと認知戦の技法

JICAもCLAIRも、

広報や政策文書の中で「国際貢献」「多文化共生」といった

耳障りの良い言葉を並べています。

でも、それらの語彙は、

制度批判を封じるための言語的フレームとして

機能していることが多いんです。

選択的情報提示、

感情誘導、

専門性の装い

——これらは認知戦の典型的な技法。

市民が「善意の物語」に引き込まれることで、

制度の本質が見えにくくなってしまうんですね。

■市民不在の制度運用と倫理的抵抗

こうした制度設計には、

市民の声がほとんど反映されていません。

説明責任は形骸化し、

監視機構も制度内部に吸収されてしまっている。

これは「同意なき介入」とも言える構造です。

だからこそ、

私たち市民は、制度に対して

「倫理的に異議を唱える言葉」を持つ必要があります。

古くから人々が培ってきた生活の知恵や、地域に根ざした慣習、

そして社会の健全性を守るための思考の積み重ね——

そうした歴史的な知の蓄積を、現代の制度批判に活かすことで、

私たちは「制度の語り」に対抗する知的な力を

手にすることができるんです。

制度はしばしば、次のような「語り」で自らを正当化します:

🏛️「これは国際的なスタンダードです」

「専門家が決めたことです」といった権威づけ🧩「みんなのため」

「効率的」

「公平」といった抽象的な価値の提示🧠「市民には理解できない複雑な問題です」

として議論の余地を封じる

こうした語りは、

制度の構造的な問題や市民の不利益を覆い隠すことがあります。

そこで「対抗する」とは、

以下のような行為を含みます:

✅ 制度の語りへの対抗とは

制度の前提や価値観を問い直す

例:「“効率”とは誰にとっての効率なのか?」

「“公平”の定義は誰が決めたのか?」市民の視点から別の語りを構築する

例:生活実感や地域の慣習、

歴史的な倫理観から制度を再評価する制度の語りが排除している声を可視化する

例:移民政策で排除される人々の声、

科学技術のリスクに晒される市民の懸念など制度の言語に依存しない批判の枠組みを持つ

例:慣習法や歴史思想、

倫理的抵抗の言語を用いて、制度の外から語る力を持つ

私が重視する「倫理的抵抗」や「市民監視」は、

まさにこの「制度の語りに対抗する知的武装」の一環です。

制度が語る「正しさ」に対して、

別の文脈・歴史・倫理から

「それは本当に正しいのか?」と問い直すこと。

それが、制度の語りに対抗するということなのです。

■結びに——制度の語りを再構築する力

制度の「善意」に流されず、

構造的・歴史的文脈からその本質を見抜く眼差し。

それを持つ市民こそが、

制度の語りを再構築する主体になれるのだと思います。

さて、ここまでで、制度の語りに対抗するためには、

市民が自らの言葉と視点を持つことの大切さを見てきました。

でも、それだけでは足りません。

次の章では、そもそも制度がどのようにして

市民の認識や生活を侵食してくるのか

──そのメカニズムを 「情報戦」「制度戦」「文化戦」という

三つの層に分けて、具体的に見ていきます。

制度の語りに対抗するには、

まずその語りがどんな構造で

私たちに迫ってくるのかを知らなければならない。

第3章では、

その構造を可視化しながら、

市民がどこに立ち、

どう連携していけるのかを一緒に考えていきましょう。