こんにちは、\イッカクです/

今回は「論考:科学という劇場」シリーズの6回目、最終章です。

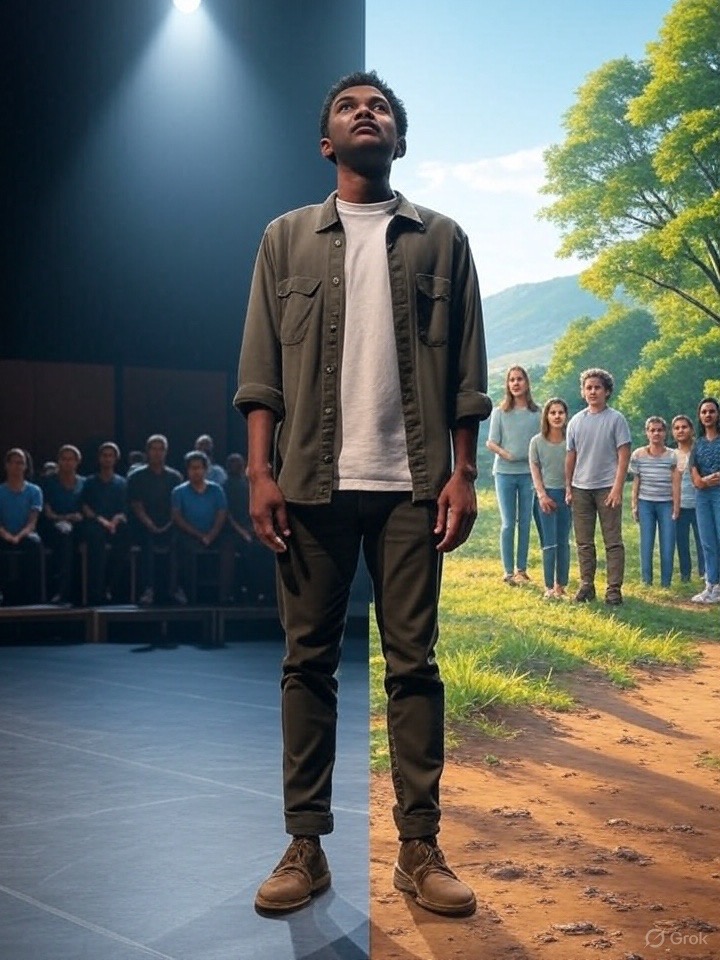

第6章 主役はあなた──依存から共鳴へ、“氣づき”が開く未来

長らく続いたこの舞台──

科学という権威、政治という演出、経済という装置が織り成す「統治の劇場」は、

つねに我々を観客席に座らせてきた。

「これはこうだ」

「それが常識だ」

「だから従いなさい」

舞台の上で語られる“正しさ”を受け入れ、

自らの感覚を押し殺し、誰かの脚本に生きる。

そのような時代が、静かに終わりを告げようとしている。

—

ここまでの章で見てきたのは、

「ウィルスとは何か」から始まり、

管理社会の構造、CBDCの支配性、

そして“信じること”の罠であった。

それらを総合して、いま我々が問うべきはただ一つ。

──では、これから、どう生きるか。

—

すでに、答えのヒントは各地に芽吹いている。

権威ではなく、人との信頼によってモノを分け合う共同体。

制度ではなく、自然と調和した暮らしを志す農的生活。

資本ではなく、経験と氣づきを重ねながら織りなす助け合い。

これらは一見「非効率」で「小さな動き」に見えるかもしれない。

だが、それこそが支配の構造から離れた自由な営みであり、

次なる時代の土壌である。

—

キーワードは、「氣づき」と「共鳴」だ。

氣づきとは、情報ではなく内なる感覚に耳を澄ませること。

それは、恐怖や怒りではなく、違和感や静かな確信から始まる。

共鳴とは、同じ情報を共有することではない。

違う経験や立場の者同士が、それでも響き合える“場”を持つことである。

そこにあるのは、多数決でもない、競争でもない。

むしろ縄文的な調和=響き合いの精神だ。

—

今後、デジタル管理社会はさらに進むだろう。

AIによる統治、CBDCの完全実装、グローバルな価値観の同調圧力。

だが、それに抗うために「敵を探す」必要はない。

敵を生み出す構造そのものから、距離を取ることが第一歩だ。

—

そして何より大切なのは、

あなた自身が、この舞台の“主役”として立つこと。

これは、英雄になるという意味ではない。

ましてや支配に打ち勝つ“闘士”になることでもない。

そうではなく──

日々を、意識を持って選び、語り、育み、生きること。

その積み重ねこそが、

やがて構造そのものを“抜けてゆく道”を開く。

—

この劇場の照明が落ち、

新たな舞台が立ち上がるとき、

そこに中央の脚本家はいない。

そこにあるのは、共鳴しながら響き合う意識たち。

そして、それぞれが自分の人生を演じ切る、“いのち”そのものの躍動。

—

この物語は、まだ終わらない。

なぜなら、

物語の続きを紡ぐのは、いま、ここを読んでいる「あなた」だからだ。

以上をもちまして、

論考シリーズ『科学という劇場──管理社会への道とその出口』

、全6章が完成いたしました。

では、また、

次の論考シリーズで

お会いしましょう。❤(ӦvӦ。)