こんにちは、\イッカクです/

今回も引き続き「論考:茶番としての政治劇」の5回目です。

第5章:この構造を超えて──真の“民意”はどこにあるのか

選挙で「数」を集めた者がすべてを決め、

敗れた声は切り捨てられる。

これが民主主義の現実だ。

言葉こそ「平等」や「自由」を謳ってはいるが、

構造そのものは対立と勝敗を前提とする。

この「構造」そのものが、

分断を生み、

民の聲を統治装置に変えていく。

氣づけば民意とは名ばかりの、

「選ばされた選択肢」の中で、

どれが“マシ”かを選ぶ作業に成り果てている。

それでも、私たちは氣づきはじめている。

この構造を超える視点があるのではないか、と。

私たちが「政治」と呼ぶ営みは、

本来、暮らしと直結しているはずだった。

水の分配も、田畑の手入れも、祈りと儀礼も、

すべてが“まつりごと”であり、人の氣の通い合いが前提だった。

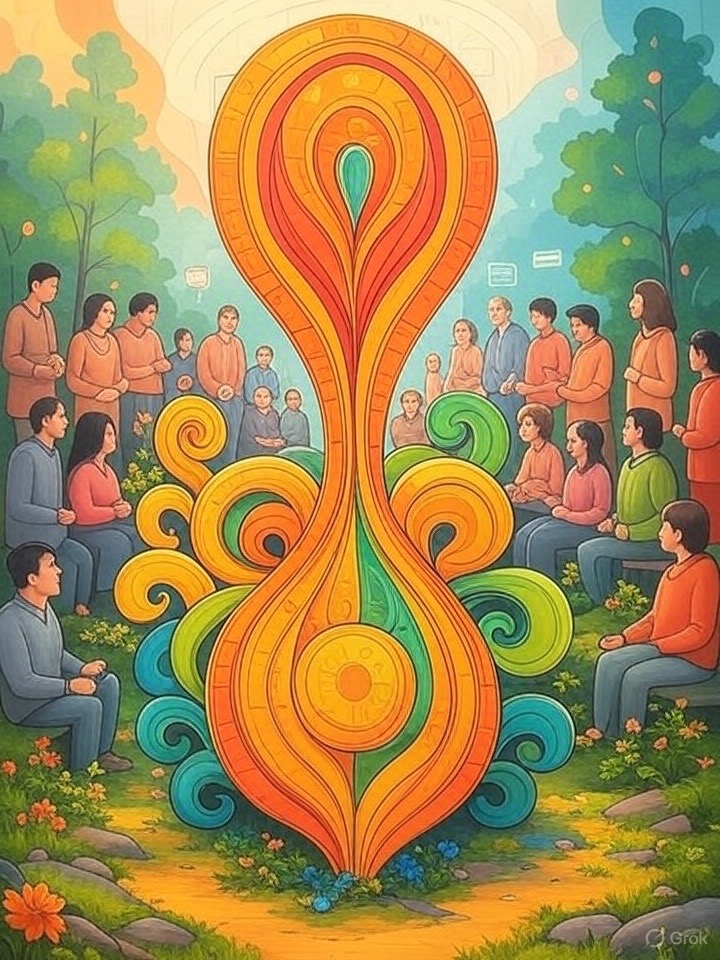

とくに、日本列島における縄文時代の営みには、

「上下のない社会」

「争いを避ける文化」

「合意形成による共同体運営」など、

まさに原初の“共振型の民意”があったとされる。

この形は、現代社会にとって非現実的だろうか?

否。むしろ、それこそが“分断社会”の限界を超える鍵なのかもしれない。

いま、AIやデジタル技術が急速に進化し、

「管理と最適化」という名のもとで、

人の動きも感情も数値化されていく。

しかし、こうした構造が進めば進むほど、

どこかで「人間らしさ」そのものが圧迫されていくようにも感じられる。

本来、民意とは「響き合い」であり、数では測れない「氣の質」である。

少数意見であっても、

それが場の調和を乱さず、

むしろ全体を潤す氣づきであるならば、

それは尊重されるべきだ。

つまり、これからの“民意”とは、

「誰が何人いるか」よりも、

「何が響き合っているか」

に重きを置く視点へと転換されなければならない。

このような視座は、

すでに多くの氣づきを持つ人々の中に芽生えはじめている。

SNS上のスペースなどでも、

匿名でつながった者たちが、

上下や序列なく「氣」を交わしながら、

情報を編み直し、新しい価値観を育てている。

政治とは、権力のものではない。

政治とは、

人と人が響き合い、

支え合い、共に未来を紡ぐ行為である。

氣づきは静かに広がっている。

私たちはもう、かつてのように

盲目的に従うだけの存在ではない。

数で切り捨てられない、

“本来の和”に根ざした民意を、

いま再び思い出す時が来ている。

その氣づきこそが、

茶番の舞台を降り、

新たな時代の幕を開ける合図となる。

では、また。