こんにちは、\イッカクです/

今回は、【連続企画】市民が制度をつくるって、

どういうこと?について

こんにちは。

この連載では、

「制度とは何か」

「市民が制度をつくるとはどういうことか」

を問い続けてきました。

前回は、制度の語りに市民が介入することで、

制度の暴力に対する防衛線が築かれることを考察しました。

今回は、制度の語りが公共性を回復する瞬間

──つまり、市民と制度が協働する構造について掘り下げます。

制度は誰かが一方的に設計するものではなく、

市民の語りが挿入されることで

初めて公共財としての意味を帯びます。

制度と市民が交差するとき、

制度は支配装置から共創の器へと変容するのです。

制度と市民の関係性の再定義──「参加」ではなく「語り」

制度に市民が関与するというと、

「参加」や「意見提出」といった形式的な関与が想定されがちです。

しかし、本稿で扱う「協働構造」とは、

制度の語りに市民が自らの言葉を挿入し、

制度の設計思想そのものに介入することを意味します。

制度の語りが抽象語で覆われている限り、

市民の生活実感は制度に反映されません。

だからこそ、

市民は制度の語りに具体的な言葉を持ち込み、

制度の設計思想に倫理を注入する必要があります。

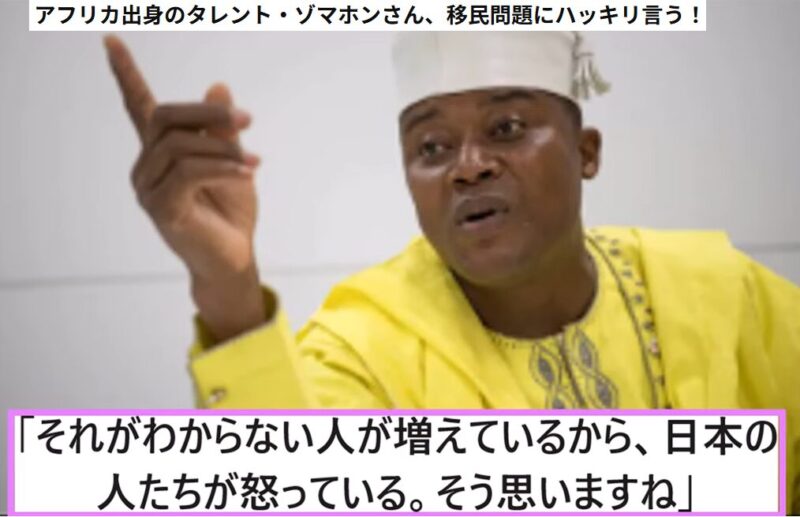

ゾマホン氏の「もの語り」──制度の外部者が公共性を回復した瞬間

ここで、制度の語りに介入した

市民的主体の象徴として、

ゾマホン・ルフィン氏の経験を取り上げます。

彼はベナン共和国出身の移民者でありながら、

日本社会に対して強い倫理的問いを投げかけた語り手です。

ゾマホンの語りは、

制度の外部から発せられた「もの語り」であり、

制度の設計思想に対する物語的介入でした。

彼は、日本社会の文化的偏見や制度的沈黙に対して、

情熱と構造認識を伴った語りで応答しました。

ゾマホンの語りは、

制度の暴力に対する市民的防衛であり、

制度の未来を担う語りの実践である。

彼の語りは、「制度の外部者」が「制度の語り手」へと

転換する可能性を示し、

制度の語りに公共性を回復させる実践として機能しました。

協働の条件──制度と市民が対話するために必要なもの

制度と市民が協働するためには、以下の条件が必要です:

制度側:透明性・説明責任・語りの開放性

市民側:構造的認識力・倫理的問いかけ・言語的介入力

両者の間にある「語りの空間」の設計と維持

制度が市民の語りを受け入れる構造を持たない限り、

協働は成立しません。

逆に、市民が制度の語りに介入する覚悟と技法を持たない限り、

制度は公共性を帯びることができません。

協働の実践──制度の語りに市民が介入した事例群

制度の語りに市民が介入した事例は、すでに各地で生まれています。

水道事業の外資支配構造に対する市民的問いかけ

教育制度・教科書検定への市民的介入

移民制度に対する地域住民の語りの再構築

SNS・議会傍聴・政策提言など、語りの実践としての市民的行動

これらの実践は、

制度の語りに亀裂を入れ、

公共性を回復する市民的攻撃であり、

制度の暴力に対する防衛の言語です。

制度の語りを共創するとは──公共性の再構築

制度は語りによって設計され、

語りによって育てられます。

市民が制度の語りに責任を持つことで、

制度は支配装置ではなく、公共財としての意味を帯びます。

協働とは、

制度の語りを市民が引き受けること。

制度の語りに市民の倫理が挿入されるとき、

制度は暴力ではなく器となり、社会を支える構造へと変容します。

結び──制度の言葉を誰が握るのか

制度の未来は、語りの共有にかかっています。

制度の言葉を誰が握るのか

──その問いを、私たち自身が引き受ける時代が始まっています。

制度は、

誰かが作ったものではなく、

私たちが語り、問い、育てるものです。

制度の語りに市民が介入することで、

制度は支配装置から公共財へと変わります。

次回は、

「制度の語りを可視化する技法

──図解・言語・メタファー」について

掘り下げていきます。

制度の語りを市民が手に取るための技法とは何か

──その問いを、次回で展開します。