こんにちは、\イッカクです/

今回は、論考:「制度設計された大衆未来と生存選択」からの脱出の6回目です。

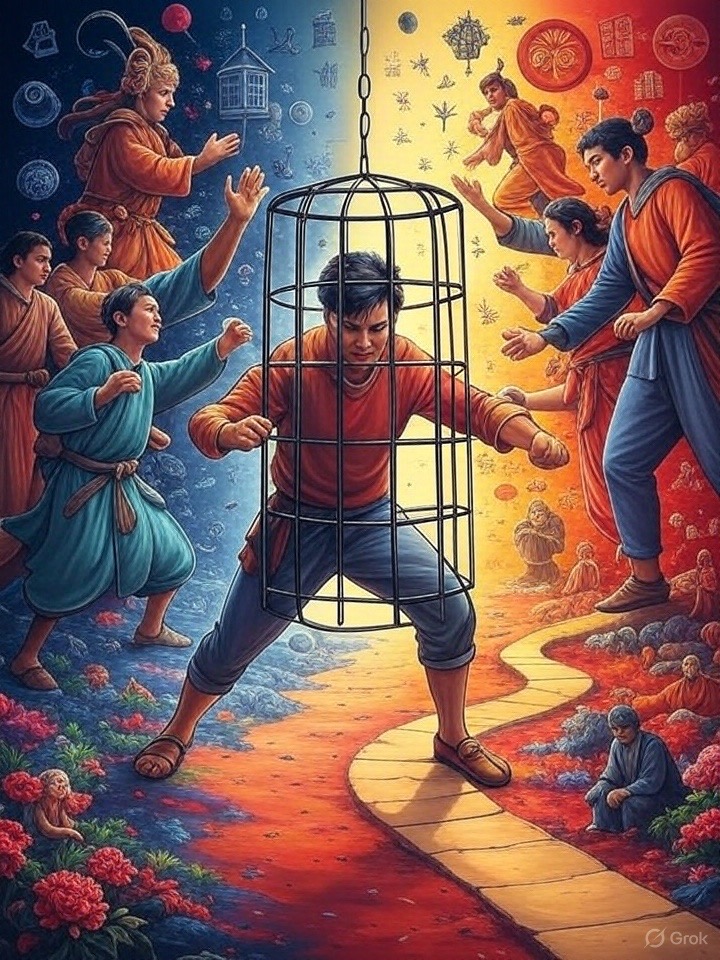

第6章 見えない檻からの離脱──自律と共鳴による未来の創出

私たちは、何十年にもわたって「自由」だと教えられてきた。

好きなものを選び、学び、働き、住む場所も自由──

だが、その“自由”という言葉の裏には、

選択肢を提供する者=設計者の意図が静かに潜んでいる。

この社会の制度は、“選べるように見せかけて選ばせる”構造であり、

その枠組みを超えた存在は「異端」「非効率」「危険」とみなされてきた。

では本当の自由とは、どこにあるのだろうか?

■ 檻とは、鉄格子ではなく「常識」という名の目に見えぬ枠

制度的な教育、医療、経済、文化、メディア。

どれもが「それが当たり前だ」と刷り込まれることによって、

私たちは“常識”という名の檻の中で生きることになる。

・ワクチンを打たなければ社会不適合者

・学校に行かない子は問題児

・病院に行かない人は危険思想

・通貨を使わずに生きようとする者は脱社会的存在

このようなレッテルは、制度の外に出ようとする者に必ず投げかけられる。

しかし、真に氣づいた者は知っている。

檻は、鉄でできていない。脳と信念の中にある。

■ 自律とは「自分で立つ」こと──だが独立ではない

制度から離脱しようとすると、多くの人が「孤立」に怯える。

だが、制度の外にこそ「本来のつながり」が息づいている。

自律とは、自分で考え、選び、責任を持つこと。

その上で、“共鳴する仲間”とつながることができる生き方だ。

・地産地消の食

・金ではなく“手”で循環する経済

・教科書ではなく対話で育まれる学び

・医療よりも、体との共感による健康維持

・行政サービスではなく、共同体の助け合いによる支援

これらはすでに、各地で実践が始まっている。

■ “逸脱”は破壊ではない──創造への移行点である

制度を否定することが目的ではない。

問題なのは、その制度が命を枠にはめ、数字で管理し、心を無視している点にある。

私たちは、制度と対峙するために逸脱するのではない。

“心の真実”に還るために逸脱するのだ。

逸脱とは破壊ではなく、

未来を創造するための移行点である。

■ 響き合う未来──縄文的な“共感の政治”へ

私たちは、近代の枠組みによって“西洋的民主主義”を唯一の正解のように学んできた。

だが、縄文の民は違った。

数ではなく“氣の共鳴”によって物事を決め、

争いではなく“調和”によって社会を成り立たせていた。

未来の鍵は、制度や党派の対立ではなく──

共感と共鳴による、響き合う政治にあるのではないか?

それは、命と命が直接つながる関係性のなかでしか育まれない。

■ あなたが離れることから始まる

見えない檻を壊す鍵は、外にはない。

自らの内側にある「これでいいのか?」という素朴な問いこそが、

未来を変える第一歩になる。

氣づいたあなたが一歩外に出れば、

その背中を見てまた一人が歩き始める。

そしてやがて、それは“道”になる。

■ 結び──「制度脱出」は“終わり”ではない、“始まり”である

制度から逸脱するとは、

不安定で、誰も保証してくれない道を選ぶことだ。

だがそこには、自分の命を、自分で生きる確かさがある。

設計された未来ではなく、

共鳴によって紡がれる未来へ。

それが、今、ここから始まる“生存の再選択”である。

この第6章は、“制度からの脱出”後に向き合う世界と、

その先にある自律的で共鳴的な生き方を描きました。

このシリーズを通して、

「制度を壊す」ではなく「制度の外で生きる」力を取り戻す物語として、

読者の胸に響く章となることを願っています。

では、また。