こんにちは、\イッカクです/

今回は、「語られる国家の儀式」論考シリーズの3回目。

第3章 語りの鏡像

──制度語彙と実態の乖離を見抜く技法

語りは、祈りではない。

でも、誰かの設計図をなぞるとき、 それは儀式になる。

きれいな語彙が並ぶとき、 語り手の揺らぎは消える。

聞き手は、語られない者となり、 記憶は、供出される。

国家は語る。 でも、それは誰の言葉だろう?

──ほんとうのことは、どこにある?

1. きれいな言葉に、だまされないで

ニュースや会見で、政治家が話す言葉って、

なんだか難しく感じませんか?

「民間活力を活かす」

「持続可能な運営」

「県民の負担軽減」

── いかにも良さそうな言葉。

でも、これって本当に意味があるの?

というか、具体的にどうするの?

じつは、こういう言葉は

「語彙(ごい)」と呼ばれるもので、

そのままでは中身がよくわからないことが多いんです。

まるで魔法の呪文みたいに、

くり返されるだけで、説明はされない。

そして、その言葉を誰が作ったのかを調べてみると

── 日本の政治家ではなく、

外国の企業や研究所が使っている言葉だったりします。

つまり、政治家は「自分の言葉」で話しているようで、

実は「誰かが作った言葉」を

借りて来て使っているだけかもしれないのです。

2. 宮城県の水道の話

たとえば、わたし住む宮城県では、

水道の運営を民間の会社に任せるしくみが始まってます。

これを「PFI(ピーエフアイ)」といいます。

県はこう言いました:

「民間の力を使って、県民の負担を減らします」

「水道を長く安定して続けられるようにします」

「地元の仕事も守ります」

でも、実際に調べてみると

── 水道を運営する会社には

「ヴェオリア」というフランスの企業が関わっています。

日本の会社に見えても、

じつは外国の会社が出資していて、

その会社が水道の料金や利益を決める力を持っているんです。

契約は20年間。

とても長いですよね。

その間、県民はその会社の決めたしくみに

従うことになります。

そして、「地元の仕事を守る」と言っていたのに、

実際には、地元の会社の仕事が減ったり、

働く人がパートや契約社員になってしまう

ケースもあると報道されています。

3. わかりやすく話せない人は、責任を取るべき

政治家や公務員は、

みんなの生活に関わることを決める人たちです。

だからこそ、「わかりやすく説明する責任」があります。

もし、むずかしい言葉ばかり使って、

「結局どうなるの?」が伝わらないなら

── その人は、説明する資格がないと言ってもいいかもしれません。

制度や契約のしくみを、

中学生にもわかるように話せること。

それが、本当に「語る力」だと思います。

参考資料リンク一覧(2025年10月時点)

宮城県公式情報・契約構造

運営会社と資本構造

4. ほんとうの語りを、取り戻そう

言葉は、ただ並べるだけじゃ意味がありません。

その言葉に、記憶や気持ちがこもっているとき、

はじめて「語り」になります。

政治の語りが、

誰かの作った言葉をくり返すだけなら、

それは「語り」じゃなくて「命令」になってしまいます。

だからこそ、私たちは「語りの鏡」を持たなければなりません。

きれいな言葉の裏にある、本当のしくみを見抜く力。

そして、自分の言葉で語る力。

それが、未来を守るための「語りのちから」です。

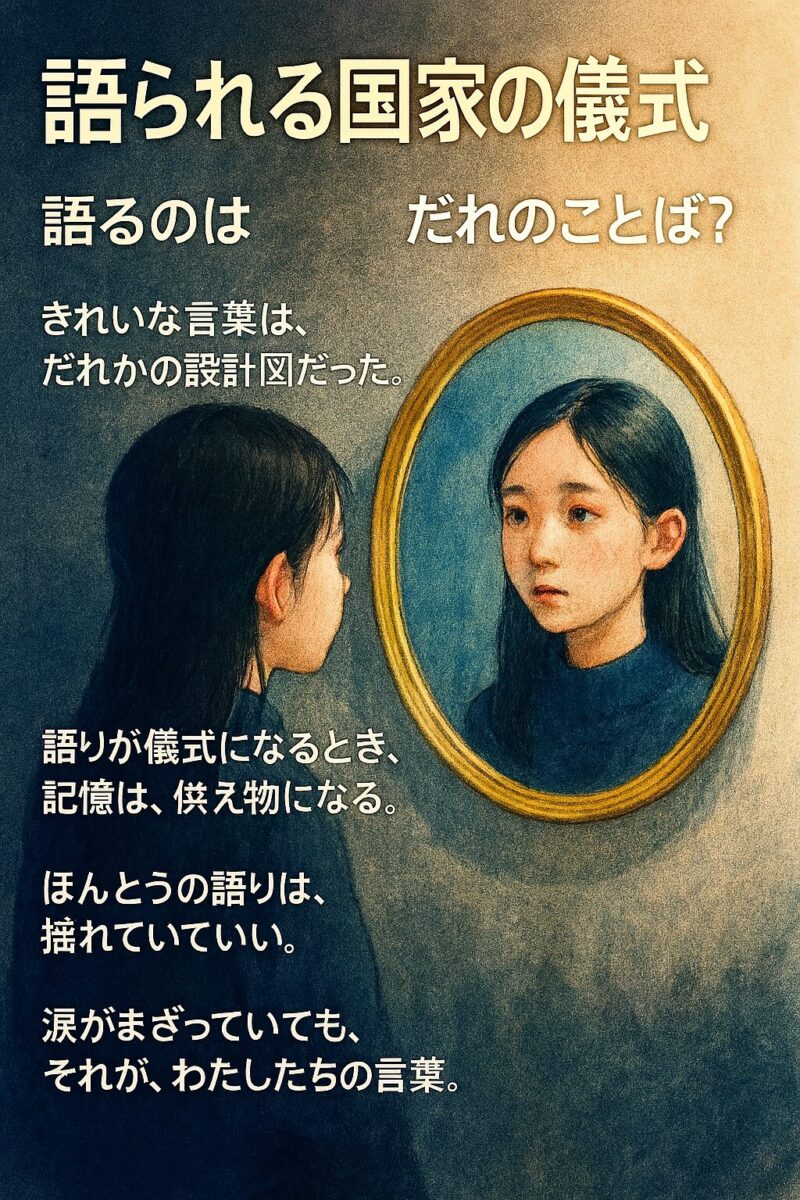

わたしたちは、聞いていた。 でも、語られていなかった。

きれいな言葉は、 だれかの設計図だった。

語りが儀式になるとき、 記憶は、供え物になる。

ほんとうの語りは、 揺れていていい。

涙がまざっていても、 それが、わたしたちの言葉。

つづく。