こんにちは、\イッカクです/

今回は「理想が制度に変わると、

人間性を弾圧する」論考シリーズの2回目です。

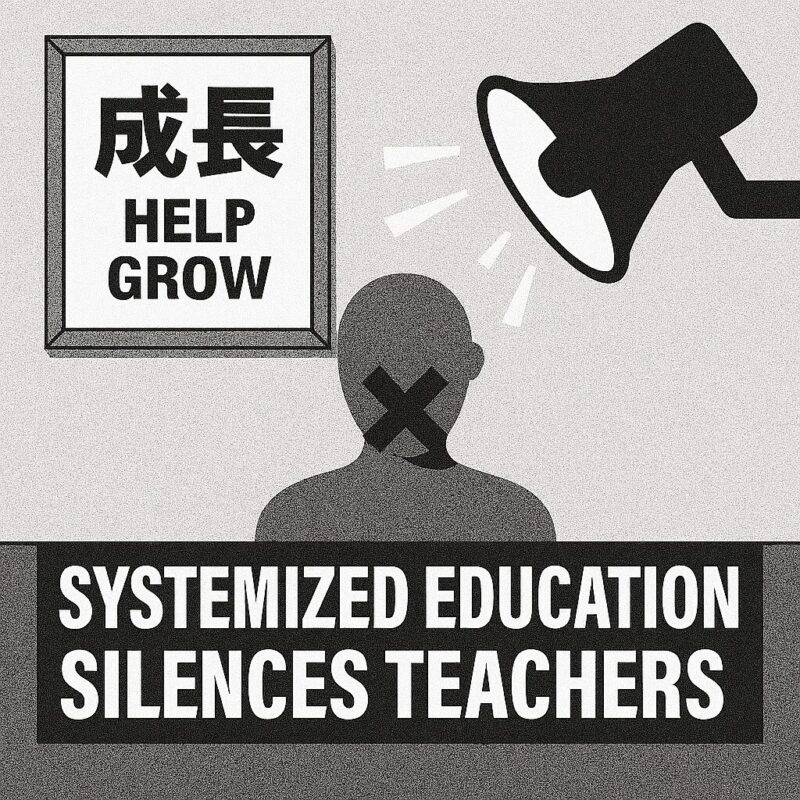

第2章 教育現場の理念空洞化

──制度化と沈黙の強制

あなたが最後に「教育とは何か」と考えたのは、

いつだったでしょうか。

子どものために、学びの自由を守るために、

教師は日々現場で判断を重ねています。

けれど、その判断は制度の中でどれほど尊重されているでしょうか。

この章では、教育現場において理想が制度に吸収され、

沈黙が強制される構造を見ていきます。

教育には、理想があります。

「子どもの可能性を伸ばす」

「個性を尊重する」

「学びの自由を守る」

──それらは、教育者の誇りであり、

社会の希望でもあります。

教員養成課程では、こうした理念が繰り返し語られます。

教育委員会の資料にも、学校のパンフレットにも、

理想は掲げられています。

けれど、現場に立った瞬間、

教師は気づきます。

その理想は、制度の中で空洞化しているのです。

たとえば、

ある公立学校では

「生徒の個性を尊重する教育」が理念として掲げられていました。

しかし、実際には、授業進度は学年ごとに統一され、

教材は指定され、

評価基準は数値化されていました。

教師が独自の判断で教材を変更しようとすると、

「指導要領に反する」として制止される。

生徒の個性に合わせた指導を試みると、

「公平性に欠ける」として否定される。

理想は制度に吸収され、制度は管理の道具となっていたのです。

制度は、理想を形式化するとともに形骸化します。

「自由な教育」は「標準化された教育」に変わり、

「教師の裁量」は「管理職の承認」に置き換えられる。

そして、制度は沈黙を強制します。

教師が声を上げようとすると、

「組織の秩序を乱す」として排除される。

教育現場では、理念が制度に吸収されることで、

語られない教育、記録されない判断、沈黙する教師が

生まれていくのです。

この構造は、数字にも表れています。

文部科学省の調査によれば、

教員の在校時間は週50時間を超えることが多く、

部活動、保護者対応、校務分掌、地域行事などが業務を圧迫しています。

しかし、これらの業務の多くは記録に残らない。

「働いているのに、働いていないことになる」

──そんな矛盾が、教育現場には日常的に存在しています。

さらに、教員不足の問題も深刻です。

令和7年度の教員採用倍率は過去最低を記録し、

管理職が担任を兼任する事態も発生しています。

制度の限界を訴えても、

代替人材が確保できないため、

声を上げることが「迷惑行為」とされ、

沈黙を強いられる。

制度は、理想を掲げながら、

現場の声を排除する構造を強化しているのです。

あなたがもし教育者なら、

こうした構造に心当たりがあるかもしれません。

「子どものために」と思って行動したことが、

制度の中で否定された経験。

「このままではいけない」と感じたのに、

声を上げられなかった記憶。

それは、あなたのせいではありません。

それは、制度が理想を吸収し、

声を排除する構造の中で起きたことなのです。

この構造は、教育に限りません。

労働、政治、医療──あらゆる制度において、

理想が制度に吸収されるとき、

現場の人間性は抑圧されます。

制度は理念を掲げながら、

実際には沈黙を強いる。

そして、形式だけが残り、声は消えていく。

では、教育はどうあるべきなのでしょうか。

制度を否定することではありません。

教育制度は必要です。

学習指導要領も、

評価基準も、

学校運営も、

社会には不可欠です。

問題は、制度が理想を吸収したときに、

教師の声を記録する構造を持っているかどうかです。

制度が、逸脱や異議申し立てを記録し、

検討し、再設計する構造を持っていれば、

教育は人間に戻ることができます。

制度が、記録されない判断を記録し、

語られない教育を受け止める構造を持っていれば、

沈黙は語り直されるのです。

この章では、教育現場における制度化の実態と、

それが教師の自由と尊厳をどのように損なうかを検証しました。

また、教育現場では、「いじめ」との関連も深いです。

それについては。後続の章で書きます。

次章では、「改革」という理想が制度に吸収され、

反抗が制度の一部として無力化される構造を考察します。

そこでもまた、

制度が理想を掲げながら、

声を消していく構造が現れるでしょう。

そして、私たちは問い続けることになります

──制度は、声を記録する構造を持っているか?と。