こんにちは、\イッカクです/

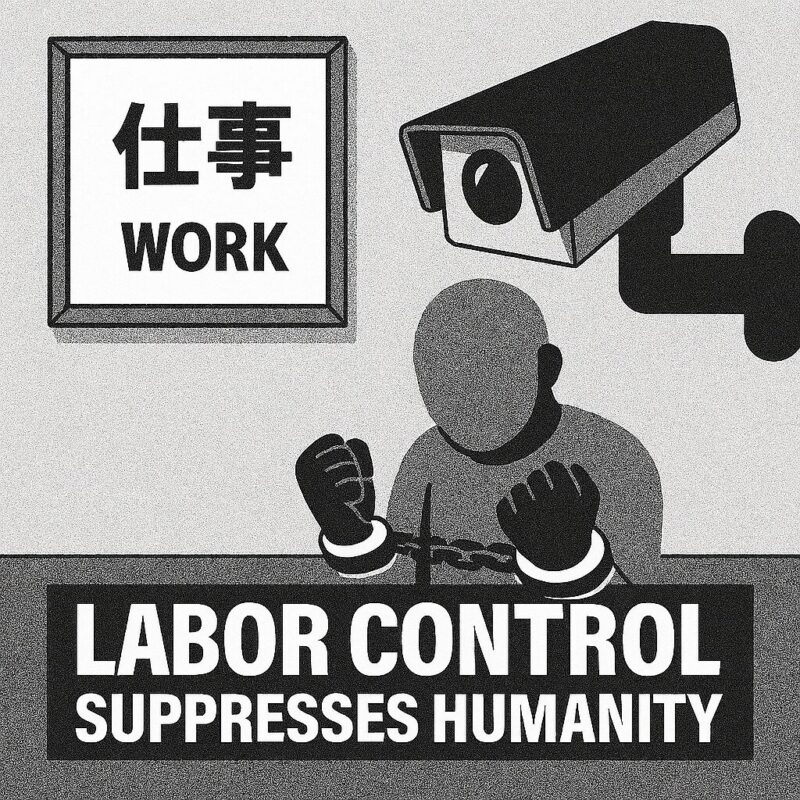

今回から「理想が制度に変わると、人間性を弾圧する」

論考シリーズが始まりました。 今回は1回目。

第1章 労働現場の制度化

──制度化と現場の抑圧

あなたは、働いた時間をすべて記録してもらえていますか?

自分の判断で動いたことが、評価されましたか?

もし、そうでないなら

──それは、制度が理想を吸収し、

あなたの声を沈黙させている構造の中にいるのかもしれません。

企業には理想があります。

創業者の言葉、現場主義、職人文化

──それらは、働く人々の誇りであり、

組織の魂であるとされてきました。

「お客様の笑顔のために」

「現場の判断を尊重する」

「手仕事を大切にする」

──そんな言葉が、社訓として掲げられ、

壁に飾られ、朝礼で唱えられる。

それは、理念としては美しい。

けれど、現場で働く人々は、

次第に気づき始めます。

その理想が、制度に吸収されていくとき、

何かが変わるのです。

たとえば、ある飲食チェーンでは

「職人の手仕事」が理念として掲げられていました。

創業者の言葉は、店舗の壁に額縁入りで飾られ、

従業員はその精神に従うことを求められました。

しかし、実際の現場では、手仕事は標準化され、

裁量は本部の指示に置き換えられ、

理念はマニュアル化されていきました。

「現場の判断」は「本部の手順」に変わり、

「職人の技」は「秒単位の工程管理」に吸収される。

理念は、現場を守るどころか、現場を縛る根拠となっていたのです。

というか、如何に生産性を上げ、顧客を多く獲得するか?という

儲け中心の制度によるマニュアル化に従うように教育されています。

制度は、理念を形式化します。

理念が制度に変わるとき、それは管理の根拠となり、

従業員の裁量や判断は排除されます。

そして、制度は記録を操作します。

働いているのに「働いていないこと」になる。

休憩していないのに「休憩したこと」になる。

制度は、記録されない労働を生み出し、

声を上げる者には

「理念に反する」として沈黙を強いる。

あなたが感じた違和感

──「なぜこれが正しいとされるのか」

「なぜ声を上げてはいけないのか」

──それは、制度が理想を掲げながら、

実際には人間性を抑圧する構造の中で生まれたものです。

制度は、理念の名のもとに、逸脱を排除し、沈黙を強制します。

そして、

記録されない労働、

語られない痛み、

反抗の吸収が、日常の中に埋め込まれていく。

この構造は、単なる企業の問題ではありません。

教育、政治、医療、福祉

──あらゆる制度において、

理想が制度に吸収されるとき、

現場の人間性は抑圧されます。

制度は理念を装いながら、

実際には沈黙を強いる。

そして、形式だけが残り、声は消えていく。

では、どうすればよいのでしょうか。

制度を否定することではありません。

制度は必要です。

記録も、管理も、運営も、社会には不可欠です。

問題は、制度が理想を吸収したときに、

声を記録する構造を持っているかどうかです。

制度が、逸脱や異議申し立てを記録し、検討し、

再設計する構造を持っていれば、

理想は人間に戻ることができます。

制度が、記録されない労働を記録し、

語られない痛みを受け止める構造を持っていれば、

沈黙は語り直されるのです。

この章では、

労働現場における制度化の実態と、

それが人間の自由と尊厳をどのように損なうかを検証しました。

次章では、

教育現場において理想が空洞化し、

沈黙が制度化される構造を考察します。

そこでもまた、制度が理想を掲げながら、

声を消していく構造が現れるでしょう。

そして、私たちは問い続けることになります

──制度は、声を記録する構造を持っているか?と。