こんにちは、\イッカクです/

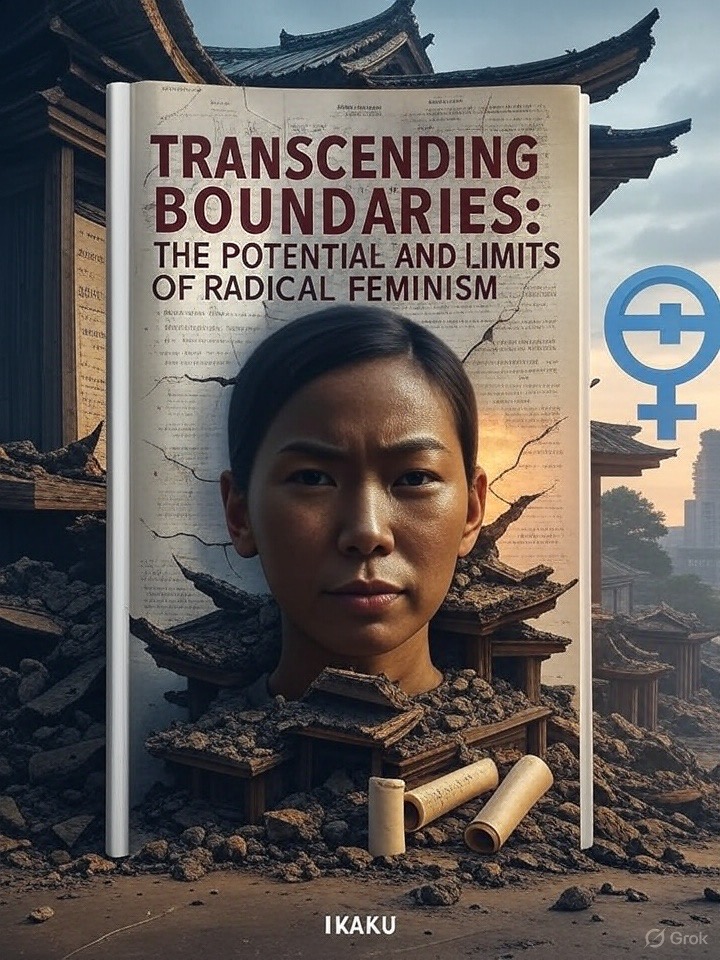

今回から、論考:

「境界を越えるフェミニズム:

急進思想の可能性と限界」シリーズを開始します。

以下、どうぞ

■国家の持続可能性とは何か

国家の持続可能性とは、

単に経済成長や軍事的安定を意味するものではない。

むしろ、文化的秩序、社会的合意、制度的連続性といった、

目に見えにくい土台の上にこそ、

国家の安定は築かれる。

これらの要素が揺らぐとき、

国家は外的な脅威にさらされる以前に、

内側から崩壊の兆しを見せる。

いや、現に破壊されつつあるのです。

今回、特に挙げたいのが急進的フェミニズム!

近年、急進的フェミニズムがこの土台に対して

強い影響力を持ち始めている。

家父長制の否定、性役割の解体、制度の再構築を掲げるこの思想は、

社会の根幹に挑戦する力を持つ。

国際機関やグローバルメディアは、

これを「進歩」や「正義」として推奨するが、

その影響は一様ではない。

特に文化的同質性を重んじる社会においては、

急進的フェミニズムの浸透が、

秩序の崩壊と社会的分断を引き起こす可能性がある。

その急先鋒が「上野千鶴子氏」であろう。

■思想の拡張と制度への浸透

急進的フェミニズムは、

単なる思想運動にとどまらず、教育、法制度、企業文化、メディア表現など、

社会のあらゆる領域に浸透している。

ポリティカル・コレクトネスとの結びつきによって、

「正しい言葉」「正しい価値観」が制度化され、

異なる意見や保守的な立場が排除される傾向も見られる。

このような思想の拡張は、

社会の多様性を促進する一方で、文化的アイデンティティの希薄化や、

国民的合意の形成困難といった副作用を伴う。

特に日本のように、秩序と調和を重視する社会では、

急激な価値観の転換が「気持ち悪さ」や「違和感」として

受け止められ、思想的摩擦を生む。

急進的なフェミニズムを唱えてる割には、

言ってることとやってることに辻褄が合わないことも、

この思想の怪しさを感じます。

■日本社会における危機の兆候

日本においても、急進的フェミニズムの影響は徐々に広がっている。

教育現場ではジェンダー平等が強調され、

企業では女性管理職の比率が政策目標として掲げられる。

メディアでは、性役割に関する表現が厳しく規制されるようになり、

伝統的な家族像や母性の描写が「差別的」とされることもある。

これらの変化は、表面的には進歩的に見えるが、

実際には社会の根幹にある価値観との摩擦を生み、

国民の間に不安と分断をもたらしている。

急進的フェミニズムが制度に組み込まれることで、

国家の持続可能性が損なわれる危険性は、

もはや抽象的な懸念ではなく、現実的な課題となっている。

SDGsどころではない。

SDGsはSDGsを進めてるのどころか逆を展開中なのか?怪しい。

■本論考の目的

本論考では、急進的フェミニズムが国家の制度・文化・秩序に与える影響を検証し、

日本を含む諸国の事例を通じて、

その危険性と防衛の必要性について考察する。

国家の安定とは、

経済や軍事だけでなく、

文化的秩序と社会的合意の上に成り立つものである。

今、私たちはその根幹が揺らいでいることに氣づき、

思想の暴走に対して冷静な批判と理性的な防衛を行うべき時に来ている。