こんにちは、\イッカクです/

今回は、「理想が制度に変わると、人間性を弾圧する」

論考シリーズの5回目です。

第5章 契約と倫理の再構築

——再定義と制度の刷新

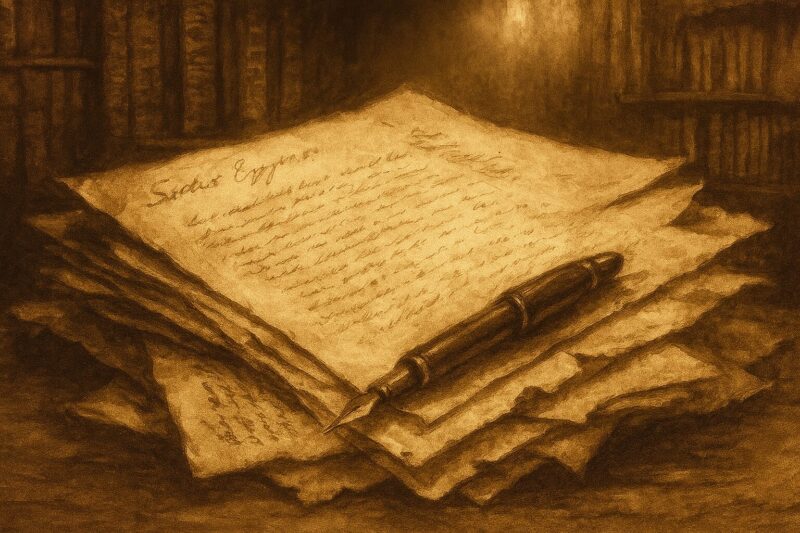

旧き契約は罰を語り、

新しき契約は沈黙を破る。倫理は語られず、 ただ刷新の兆しのみが灯る。

こんにちは、\イッカクです/

今回は、「理想が制度に変わると、

人間性を弾圧する」論考シリーズの第5回です。

この章では、制度の中で変質してしまった

契約と倫理について、

実例を交えながら語り直してみたいと思います。

第一節:理想の純化──応答としての契約、関係としての倫理

契約とは、本来「命令」ではなく「応答」でした。

たとえば、友人と「また会おうね」と交わした言葉。

それは形式ではないけれど、互いの意思が込められた約束です。

そこには、相手の気持ちを受け止める姿勢がありました。

倫理もまた、「こうすべき」という規範ではなく、

「誰かとどう向き合うか」という関係の技法でした。

誰かが困っているときに、声をかけるかどうか

──その選択の中に、倫理は静かに息づいています。

契約も倫理も、私たちの暮らしの中にある、

柔らかくて人間的なものなのです。

第二節:制度への吸収──契約の形式化、倫理の命令化

制度は、契約を吸収し、署名と罰則の体系へと変えていきました。

倫理もまた、「関係の技法」から「命令と禁止の言語」へと

姿を変えてしまいます。

応答の関係は消え、

制度が一方的に「正しさ」を定義するようになりました。

たとえば、COVID-19ワクチン制度。

厚生労働省は2025年時点で、

9031件の健康被害を公式に認定しています。

帯状疱疹、脱毛症、関節リウマチの悪化、突発性難聴、全身のしびれ

──接種後に現れた症状は多岐にわたり、

因果関係が「否定できない」とされた事例も少なくありません。

それでも制度は「安全性は確認されている」と繰り返し、

契約の形式だけが先行していたのです。

今となっては、オカシクないですか?

「ワクチンを接種しないと臨床実習させない」と、

学生を脅迫する大学病院がいまだに増えています。そのうち、「ワクチンを打たないと入学させない」という、

マインドコントロールされた医科大学は、

良識ある学生が集まらず淘汰されていくかもしれません。MAKE JAPAN HEALTH AGAIN❣ pic.twitter.com/OIA6jP4stn

— Katsuhiko Fukuda MD PhD 福田 克彦 (@eitchan) July 18, 2025

妊婦への接種を止めなかった産婦人科医と

いまだにワクチンを推奨している日本産科婦人科学会

両者とも万死に値する https://t.co/XeJz092qU1 pic.twitter.com/ATtbkjQBtT— わがつちお (@wagadoki2) February 21, 2025

いまだにコロナワクチンを定期接種させようとしている

厚労省と政府ですが、海外の動きを知っている人達から見ると

異常としか言いようがありません。… pic.twitter.com/wVRrJScdpe— 🌸上城孝嗣 | 因果の法則 | 彌栄 | 感謝 🙏 (@taka_peace369) September 7, 2025

病院の入口に、いまだにこんなポスターが貼ってある。

何が「ワクチン接種に全力。あなたの命を守る。」だよ😡

#自民党は利権と汚職と税金泥棒#自民党は売国政党#自民党が滅びなければ日本が滅ぶ#自民党政治を終わらせよう pic.twitter.com/lLRgHdS5xJ— 麻衣子 (@undermrai) April 21, 2025

・・・etc.真実を嘘で包んだ制度の腐敗状況は他に多数あり。

語る余地が奪われた契約──それは、関係の断絶を象徴しています。

第三節:現場の抑圧──倫理の名を借りた暴力

制度化された倫理は、

現場で人間性を抑え込む道具になってしまいました。

「正しさ」の名のもとに、異なる声は排除され、

関係性は断ち切られていきます。

契約は罰の予告となり、倫理は沈黙を強いる装置となる。

薬害エイズ事件では、

非加熱製剤の危険性が知られながらも

制度が対応を遅らせ、

結果として多くの命が失われました。

COVID-19ワクチンでも、接種後に死亡した事例が報告されており、

誤嚥性肺炎や脳出血などの循環器系疾患との関連が疑われるケースも存在します。

それでも多くの症例は「老衰」や「基礎疾患の悪化」として処理され、

制度の外に置かれてきました。

語ることを許されない当事者

──それは、制度の中で失われた関係の痕跡です。

第四節:反抗と沈黙──語られぬ倫理、応答なき契約

それでも、制度に抗おうとする声はあります。

契約を語り直そうとする人もいます。

けれど、その声は制度に吸収され、

「非倫理的」として排除されてしまう。

沈黙は、制度への服従であると同時に、

制度外の倫理を守るための抵抗でもあります。

耳を塞ぐ制度と、目を閉じる市民

──応答を拒む構造の中で、語られぬ倫理は、

語られる瞬間を待っているのかもしれません。

声を上げることは、制度の外で倫理を灯す行為です。

その静かな勇気が、次の章へとつながっていきます。

第五節:再構築の可能性──応答する契約、関係する倫理

制度の外には、まだ語られていない契約があります。

そこには、応答の約束としての契約、

関係の技法としての倫理が、静かに息づいています。

再署名された契約書

──それは、互いの声が記された文書です。

制度の刷新ではなく、

関係の再構築。

形式ではなく、関係性を支える器としての制度が、

ここから始まるのです。

そして何よりも、

契約書に反映される意思が、

常に「関係性の中で更新される」こと。

それが、制度が倫理を裏切らないための

最低限の条件なのだと思います。

終節:未完の署名──制度の外に灯る倫理

制度の外にこそ、

語られなかった契約があります。

沈黙の中に、

応答の可能性が宿っています。

倫理とは、制度の外で他者と向き合うことから始まるのです。

余白の契約書──まだ署名されていないけれど、

誰かが語り始めることで、

その余白は意味を持ち始めます。

その語りこそが、倫理の回復であり、

制度の刷新の兆しなのだと思います。

最後に・・・

国民国家の構造と“契約なき制度”

国民国家とは、主権を持つ国家が、

国民という単位で統治を行う枠組みです。

しかしその構造は、しばしば

「国民の名のもとに制度を設計するが、

国民の意思を直接問わない」という矛盾を孕みます。

たとえば──

入国管理制度は「国益」や「治安維持」の名のもとに運用されますが、

地域住民の生活や不安が制度設計に反映されることは稀です。ワクチン制度は「公衆衛生」の名のもとに推進されますが、

接種後の副反応や薬害の声が制度の中で語られるまでには長い沈黙があります。

これらはすべて、「契約なき制度」の典型です。

つまり、制度は国民のためにあるとされながら、

国民との明示的な契約が存在しない。

そしてその構造こそが、国民国家の“必定”なのです。

では、どう再定義するか?

「再定義と制度の刷新」は、

まさにこの構造を問い直す試みです。

それは、制度を「命令」ではなく「応答」として再構築すること。

そして、契約を「形式」ではなく「関係」として再定義すること。

そのためには──

制度設計において、国民の意思を反映する

仕組み(協議・投票・レビュー)を制度化する制度の運用において、説明責任と応答可能性を確保する

制度の見直しにおいて、契約の更新としての再署名を位置づける

これらは、単なる技術的な改革ではなく、

倫理の回復です。

そしてその回復は、制度の外から始めるのです。