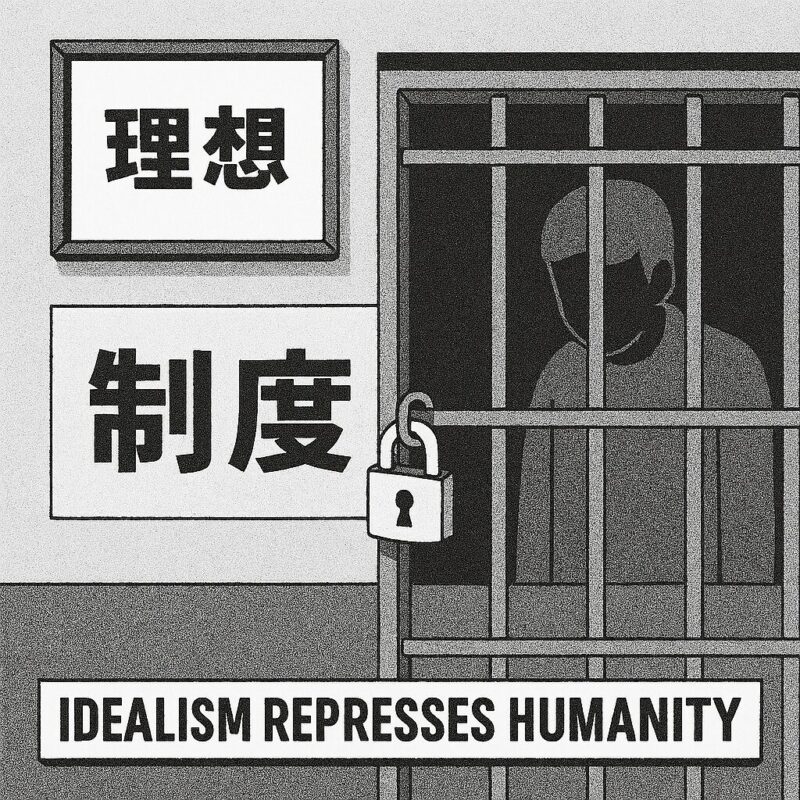

テーマ:

理想が制度に変わると、

人間性を弾圧する

現代社会の制度には、理想がある。

企業には創業者の言葉が、

教育には使命感が、

政治には信仰や思想が、

それぞれの正当性を支える根拠として掲げられている。

しかし、理想が制度に吸収されるとき、

それは管理の道具に変質し、

人間の自由や尊厳を損なうようになる。

この論考では、

労働・教育・政治という異なる領域において、

理想が制度化される過程と、

その結果として現場の声が消されていく構造を検証する。

丸亀製麺の労働構造、

中国共産党の文化大革命の思想統制、

公立学校教員の制度的矛盾、

そして安倍政権を支えた信仰と政治の接続

──これらは一見無関係に見えるが、

共通して「制度が理想を掲げながら、現場の人間を沈黙させる」

という構造を持っている。

理想は本来、人間の尊厳や自由を守るためにあった。

だが、制度に組み込まれた瞬間、

それは形式化され、

記録されない労働、

語られない痛み、

反抗の吸収、

沈黙の強制を生む。

この論考は、制度の中で失われた声を拾い上げ、

理想と制度の関係を問い直す試みである。

章ごとに異なる事例を扱うが、

すべては以下の構造に沿って展開される:

理想の純化

制度への吸収

現場の抑圧

反抗と沈黙

再構築の可能性

この論考シリーズは下記の章立てになります。

第1章 労働現場の制度化 制度化と現場の抑圧

第2章 教育現場の理念空洞化 制度化と沈黙の強制

第3章 改革の吸収構造 反抗の制度吸収

第4章 政治と信仰の制度化 信仰の制度転用と暴走

第5章 契約と倫理の再構築 再定義と制度の刷新

終章 声の記録と理念の回復 統合と再構築の希望

最後に、制度の外で語られる声

──記録されなかった労働、

沈黙していた教育者、

信仰に裏切られた市民

──を通じて、理想の再構築と倫理の回復を探る。

この論考は、制度批判ではなく、

制度の再設計に向けた倫理的な問いかけである。